建設資材の価格は、2022年以降に高騰が続いた後、現在は調達コストや納期の不安定さは依然として事業者にとっての大きな課題です。

本記事では、和歌山県を中心に全国のインフラに関連する公共事業に携わっている【有紀機材】監修のもと、価格高騰の背景や現在の動向、今後の見通しと建設現場への影響を、わかりやすく整理して解説します。

資材調達に不安がある企業様へ。

和歌山で35年以上の実績を誇る有紀機材なら、価格変動下でも安定供給と現場最適化を両立する提案が可能です。まずはお気軽にご相談(無料)下さい。

建設資材価格の高騰要因と現在の落ち着きの背景

建設資材の価格は2022年〜2023年にかけて大きく上昇しましたが、現在(2025年6月時点)も現場目線では徐々に上昇している傾向にあります。調達コストや納期リスクが依然として事業者の課題となっています。

ここでは、過去の価格高騰をもたらした背景と、現在の落ち着きの要因を整理し、現場レベルでの判断材料を提供します。

価格高騰の主な要因(原油・為替・物流など)

資材価格の上昇は、一つの要因によるものではなく、以下のように複数のマクロ要因が重なった結果といえます。

- 原油価格の変動

セメント・アスファルト・コンクリート製品など、エネルギー消費量が多い資材は、燃料費の高騰によるコスト増の影響を大きく受けました。 - 為替(円安)による輸入資材の高騰

輸入依存度が高い配管材・設備材などは、円安局面で調達単価が上昇し、国内価格にも転嫁されまし た。 - 物流コスト・人件費の上昇

トラック輸送の労働規制強化(いわゆる「2024年問題」)やドライバー不足により、運送費の上昇が資材価格に波及しています。 - 地政学的リスクと災害の影響

ウクライナ侵攻、中東情勢の不安定化、国内の自然災害などが供給網に影響し、一時的な調達難・納期不安定が発生しました。

これらの要因が複合的に作用し、価格交渉や調達判断の難度が高まっています。現在の価格高騰は「やや落ち着き」ではありますが、調達リスクが解消されたわけではありません。

国交省の需給動向データから見る実態

国土交通省の「建設資材需給価格動向調査(令和7年6月実施)」によれば、対象13品目のうち**石油を除く12品目が「横ばい」、需給は「均衡」、在庫は「普通」**と報告されています。石油は「やや下落」とされており、例外的です。

ただ現場では”全体的に微増しているという感覚”があるとされています。

以下に代表的資材の傾向を整理します。

| 資材名 | 価格動向 | 需給状況 | 在庫 | 備考 |

| 生コンクリート | 横ばい(高止まり) | 均衡 | 普通 | 東北地域の一部では「やや上昇」傾向あり |

| 鉄筋・鋼材 | 横ばい | やや緩和(東名阪) | 普通 | 地域によって小幅な下落傾向も |

| セメント | 横ばい(据え置き) | 均衡 | 普通 | 2025年春の値上げ後、高水準を維持 |

| 木材・合板 | 微増傾向 | 均衡 | 普通 | 詳細な増減率は公表されていない |

| 骨材・砂利 | 横ばい | 均衡 | 普通 | 被災3県では価格上昇報告あり |

※出典:国土交通省「主要建設資材需給・価格動向調査(令和7年6月)」

このように、全国的には安定傾向にあるものの、地域や品目によっては変動が見られるため、価格だけでなく需給と納期の面からも引き続き注意が必要です。特に、地方圏や復旧工事が集中するエリアでは、資材不足や仕入れ単価の上昇が現場の工程に影響を及ぼす可能性もあります。

資材調達に不安がある企業様へ。

和歌山で35年以上の実績を誇る有紀機材なら、価格変動下でも安定供給と現場最適化を両立する提案が可能です。

まずはお気軽にご相談(無料)下さい。

建設資材の価格は横ばい・微増でも油断は禁物

調査上は価格が「横ばい」とされる建設資材ですが、実際の現場では依然として高止まりの状態が続いています。調達コストや納期リスクが解消されたわけではなく、見かけの安定の裏にある注意点を把握することが重要です。

高止まりする主要資材と現場への影響

2025年6月時点の建設資材価格は、国交省などの最新調査において多くの品目で「横ばい」と報告されています。しかし実態としては、過去に実施された大幅な値上げの影響が残っており、価格は横ばいでも水準自体が高止まりしている状況です。

たとえば鉄筋や鋼材は一時よりやや下がったものの、依然として調達単価が割高とされる水準にあります。生コンクリートやセメントについては、2025年春の値上げ後に据え置かれたままで、仕入れ価格の見直し余地がないまま推移している現場も少なくありません。

このように、単に「変動がない」=「安定」ではなく、高止まりした価格をどう吸収し、どう工程に反映させるかという運用判断が各社に求められているのが現状です。

全国傾向と地域差をどう見るか

建設資材の価格動向は、全国平均としてはおおむね安定傾向にありますが、一部地域では例外的な動きも報告されています。とくに東北の被災3県(岩手・宮城・福島)では、生コンクリートや骨材などの一部資材で「やや上昇」との評価が出ており、復旧・復興需要による局地的な需給ひっ迫が背景にあると見られます。

また、地域によっては流通在庫の偏在や納期遅延のリスクも残っており、価格だけでなく**「安定供給性」「調達のしやすさ」といった視点での管理が重要**になっています。

価格の数字だけを追うのではなく、地域特性・需給・現場のタイミングと合わせて判断する柔軟性が、今後の調達活動の成否を左右するといえるでしょう。

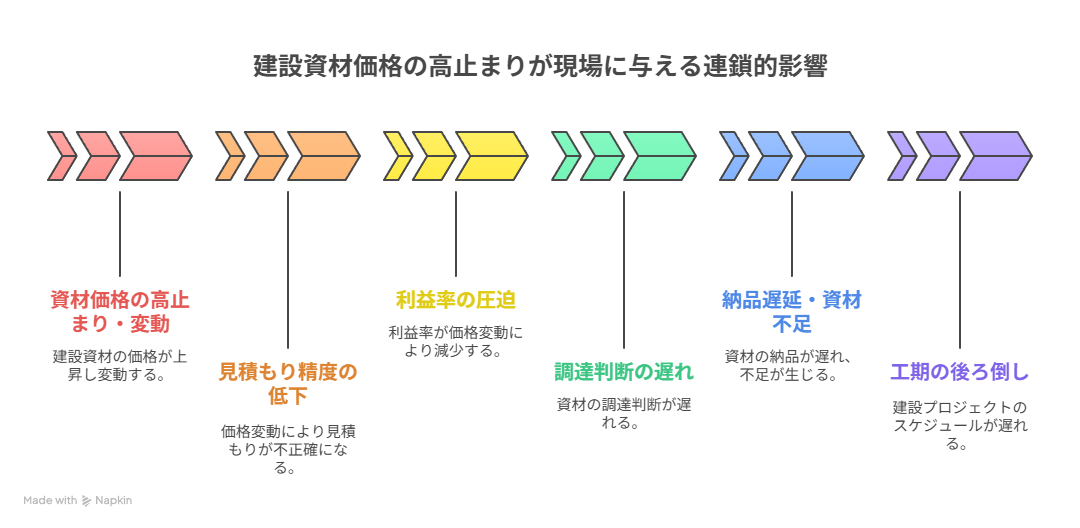

価格高止まりが建設現場・事業者へ与える影響

建設資材の価格が高水準で横ばい・微増傾向にある現在、その影響は単なる調達コストにとどまらず、現場の工程や事業経営の根幹にまで広がっています。特に価格動向の見通しが難しい状況では、見積もりの精度や仕入れ判断のリスクが高まり、資材需給の遅延が工程管理にも波及します。

コスト上昇による見積もり・工期への影響

建設業界では、契約時点での価格と施工時点での価格の乖離が利益圧迫の大きな要因となっています。以下のような影響が現場で実際に発生しています。

- 見積もり精度の低下

材料価格が短期間で変動しやすく、契約前に提示した金額と実際の調達額にズレが生じやすい状況です。とくに公共工事や長期案件では、この差が大きなコスト負担につながります。 - 予備費設定の難化

変動幅が一定でないため、価格予測や予備費の積算が難しいという声が多く聞かれます。たとえ一時的に落ち着いていても、再上昇リスクを考慮した契約設計が必要となり、発注者との調整に時間を要するケースも増えています。 - 工程遅延の誘発

資材の納品遅延や価格交渉の長期化によって、着工や上棟スケジュールが後ろ倒しになる事例が増えています。特に生コンや鉄筋といった基礎資材では、1日の遅れが全体工程に大きく影響を与えることもあります。

このように、価格が安定しているように見えても、その水準の高さと供給リスクが、工期や収益に広範な影響を及ぼしているのが現実です。

中小事業者が抱える課題と資材確保の苦労

地域密着型の中小建設会社にとって、資材の高止まりと調達不安は、経営リスクに直結する重大課題です。

- スケールメリットの欠如

大手ゼネコンと比べて価格交渉力や在庫確保能力が弱く、仕入れ単価が割高になりやすい構造があります。納期調整の柔軟性も限られ、現場の進行が資材調達の成否に大きく左右されます。 - 地域の流通依存と在庫逼迫

一部地域では、地場の特定業者に依存しており、在庫不足時に代替ルートが確保しづらい傾向があります。特に地方圏では、輸送距離が長くなることでコスト負担が増すケースも見受けられます。 - 資金繰りへの影響

価格が高止まりしている状況では、資材の前払い負担が重く、キャッシュフローが圧迫されやすくなります。これにより、利益率の低下や資金回収タイミングのズレが経営を不安定化させる可能性もあります。

こうした課題に対応するためには、価格・納期・需給に柔軟に対応できる調達体制の構築が求められます。中小事業者にとっては、信頼できるパートナーの存在や、複数流通ルートの確保が将来的な安定経営の鍵となります。

今後の価格動向と事業者がとるべき対策

建設資材の価格は、2025年現在、横ばい・微増傾向が続いています。しかしこの状態が長期的に続く保証はなく、原材料価格・輸送環境・為替の動きなど外部要因は常に変化しており、先行きには不透明さが残ります。こうした前提のもと、事業者には価格変動に備えた柔軟かつ戦略的な調達体制の整備が求められます。

2025年以降の予測と不安要因

短期的には資材価格は安定基調を維持すると見られていますが、複数の外的リスクが同時に存在しており、変動が再発する可能性は十分にあります。特に以下のような要因は、2025年下半期以降の価格動向に影響を与える懸念材料です。

- 原油・エネルギー価格の変動

セメントやコンクリート製品などは製造に大量のエネルギーを要するため、原油価格の上昇が直接的にコスト増に直結します。 - 地政学リスクの再燃

中東・東欧情勢が不安定化すれば、サプライチェーンの混乱や輸送遅延、原材料の価格上昇が連鎖的に発生する恐れがあります。 - 物流規制と人件費の上昇

国内では「2024年問題」以降、物流業界の労働環境が変化しており、今後も納期の長期化や運送費の上昇が価格に波及する可能性があります。 - 為替の不安定さ

鉄鋼や配管材など一部の輸入資材では、円安が継続することで仕入れコストの上昇リスクが再燃する可能性があります。

このように、現在の「横ばい・微増」は一時的な均衡であり、外的要因の組み合わせ次第ではいつでもバランスが崩れる可能性があるという認識が必要です。

価格変動に強い調達体制とは?

将来の不確実性に対応するためには、単に価格だけで判断する調達方針から脱却し、納期・供給安定性・リスク分散などを含めた多面的な意思決定が重要になります。以下のような対応策が有効です。

- 複数ルートの確保と地域分散

特定業者や地域に依存せず、代替可能な調達先を資材ごとに複数持つことで、急な需給変動への対応力を高めます。 - 需給データの定期確認と社内共有

国交省の「資材需給価格動向調査」や建設物価調査会の指数などを定期的に把握し、社内で情報を共有・活用する仕組みを構築することが、調達判断の精度向上につながります。 - 年間契約や予約型仕入れの活用

価格の固定や安定供給を狙って、ロット契約・年間調達契約・先行予約などの仕入れスキームを構築しておくことも、価格変動リスクの抑制に有効です。 - 調達・施工一体型のパートナーとの連携

価格や納期だけでなく、施工現場の事情にも精通したパートナー企業と連携することで、調達実務の柔軟性が大きく向上します。

このように、事業者、とくに中小規模の建設会社ほど、単価だけにとらわれず、需給や在庫、納期も含めた“総合的な調達戦略”へのシフトが求められています。

変動を前提とした準備と情報武装こそが、継続的な現場力と収益安定の鍵といえるでしょう。

まとめ

建設資材の価格は現在、横ばい・微増傾向なものの、依然として高水準で推移していることは間違いなく、不確実な外部要因による変動リスクは消えていません。こうした状況においては、複数の調達ルートの確保、需給データの継続的な把握、信頼できるパートナーとの連携が、現場力と収益性を維持するうえで不可欠です。

価格だけにとらわれず、納期や安定性、地域性も含めた総合的な判断によって調達戦略を最適化する姿勢が、これからの建設事業者には求められています。

建設資材の調達・選定にお困りの方へ

建設資材の価格変動や調達リスクにお悩みの事業者様は、有紀機材のワンストップソリューションをご活用ください。現場対応に長けたスタッフと豊富な資材在庫で、安心と効率を両立します。

- 対応エリア:和歌山全般、南大阪、奈良

- 資材販売・施工・重機レンタルまで一括対応

- ベテラン技術者による柔軟な提案力と工期対応

- 公共事業実績に裏打ちされた信頼とスピード感