建設現場では、建築・土木を問わず多様な建設資材が使用されます。コンクリートや鉄筋、配管といった部品一つひとつが、安全で高品質な建築物や構造物を形作る重要な要素です。

本記事では、和歌山県を中心に全国のインフラに関連する公共事業に携わっている【有紀機材】監修のもと、現場でよく使われる資材の種類と特徴、失敗しない選び方のポイントをわかりやすく解説します。

ニーズに合った資材選定で、施工効率と品質向上を実現しましょう。

和歌山・南大阪・奈良エリアで建設資材をお探しの方へ。

有紀機材は35年以上の実績と、幅広い製品ラインアップで現場に最適な資材をスピーディーにご提供します。

建設資材とは?現場を支える基礎的要素

建設現場では目的や工程ごとに多種多様な建設資材が使われており、それぞれに異なる特徴と役割があります。コンクリートや鉄筋のような構造材から、配管や継手などの設備資材まで、選ぶ資材によって施工の品質や安全性が大きく変わります。ここでは、現場で特によく使用される代表的な建設資材とその特徴について解説します。

建設資材の定義と全体像

建設資材とは、建築物やインフラ構造物を形成・維持・補修するために用いられる材料や部品の総称です。対象範囲は広く、コンクリート・鋼材・木材といった主要素材はもちろん、補強材・内装材・配管・継手などの設備部品まで含まれます。

これらの資材は、単なる「材料」ではなく、安全性や施工性、コストや工期に大きな影響を及ぼす基礎要素です。たとえば、耐久性の高い構造材を選ぶことで、補修コストの抑制や信頼性向上につながります。現場条件に応じた最適な資材の選定が、施工の品質と効率を左右します。

建設資材は用途や機能に応じて、以下のように分類されます。

| 分類 | 主な資材の例 | 主な目的 |

| 構造材 | 鉄筋、鋼材、コンクリート | 建物や橋梁など構造体の骨組み・強度確保 |

| 仕上材 | 金属系資材、内装材、断熱材、床材、塗装材 | 建物の居住性・美観・快適性の向上 |

| 設備資材 | 衛生配管、金属継手、絶縁部品、ダクト材 | 給排水・電気・空調などインフラ機能の維持 |

| 土木資材 | 鋼矢板、ライナープレート、コンクリート二次製品 | 道路、河川、基礎工事等の整備・保全 |

現場で必要とされる資材は、施工の工種や工法によっても変わります。住宅では断熱材や内装仕上材が重視され、橋梁工事では強度や耐久性が鍵になります。用途や耐火性・軽量性・維持管理のしやすさを考慮した資材選びが、現場の安定運用に不可欠です。

建築・土木・設備それぞれでの役割

建設資材の役割は、建築工事・土木工事・設備工事の3領域で明確に異なります。それぞれの分野で求められる機能や性能を理解することで、資材の選定や調達判断がより的確になります。

建築分野(住宅・ビルなど)

→ 耐震性・断熱性・美観・居住性を重視。鉄骨・コンクリート・内装仕上材・断熱材・床材などを使用。

土木分野(道路・橋梁・河川・基礎工事など)

→ 耐荷重性・耐久性・安全性が要。鋼矢板・ライナープレート・コンクリート二次製品・地盤改良材などを使用。

設備分野(給排水・電気・空調)

→ 衛生性・施工性・安全性が重視される。配管材・金属継手・絶縁部品・衛生設備用パーツなどが該当。特に近年では、軽量かつ高耐久な素材や、現場での施工工程を効率化するユニット化製品へのニーズが高まっています。スタッフの作業負担軽減や品質の均一化を図るうえで、これらの資材は工期短縮やトラブル回避にも有効です。選定段階からこうした資材を検討することが、全体の施工品質と生産性を左右します。

建設現場の実情を熟知したプロが対応する有紀機材なら、資材の特性と現場条件に合わせた適切な提案と調達が可能です。

代表的な建設資材とその特徴

建設現場で使われる資材は多岐にわたり、それぞれ異なる特性と役割を持っています。適切な資材を選ぶには、それぞれの特徴を理解することが重要です。ここでは、特に現場でよく使われる代表的な建設資材を紹介します。

コンクリート系資材

コンクリートは、高い圧縮強度と成形性を持つ汎用性の高い資材で、建物の基礎、柱、壁、擁壁など幅広い用途で使われます。

- 生コンクリート: 現場でミキサー車から直接打設するタイプで、複雑な形状にも対応できる自由度の高さが特徴です。

- プレキャストコンクリート(二次製品): 工場で製造されるコンクリート製品で、側溝やL型擁壁などがあげられます。寸法精度が高く、現場での施工の手間を省き、品質の安定に貢献します。

金属資材は、建物の骨組みや構造体の主要部材として不可欠です。

- 鉄筋: コンクリートの弱点である引っ張る力への弱さを補強するために使われ、曲げ加工も容易です。

- 鋼材: 橋梁や鉄骨造の建物など、高い荷重に耐える強度と耐久性が求められる場所で利用されます。

- 鋼管: 中が空洞で軽量ながらも高い剛性があり、杭や支柱、配管など多様な用途に使われます。

木材・合板・断熱材など

これらの資材は、建物の内部や仮設工事などで広く利用されます。

- 木材: 加工しやすく、コストパフォーマンスに優れています。仮囲いや床組、内装の下地材などに使われます。

- 合板・構造用パネル: 壁や床の下地材として一般的で、施工効率と安定した寸法精度を両立させます。

- 断熱材: 建物のエネルギー効率や居住性を高めるために不可欠な資材です。熱の出入りを抑え、冷暖房効率の向上や結露防止に役立ちます。グラスウールや発泡系のポリスチレンフォームなどがあり、性能や施工性に応じて選ばれます。

設備系資材(配管・継手・衛生材)

これらの資材は、建物の給排水、空調、電気などのインフラ機能を支える重要な役割を担っています。

- 配管材: 流体の種類や温度、圧力、衛生基準に応じて、塩ビ管、鋼管、ステンレス管、架橋ポリエチレン管など様々な材質が使われます。耐久性と施工性が求められます。

- 継手・衛生設備部材: 配管同士の接続に使われる継手やバルブ、止水栓、そしてトイレや洗面設備に使われる衛生部品、絶縁材、防振材などが含まれます。これらは漏水・漏気の防止、安全性確保、そして建物の快適性を維持するために欠かせません。

建設資材を選ぶときのチェックポイント

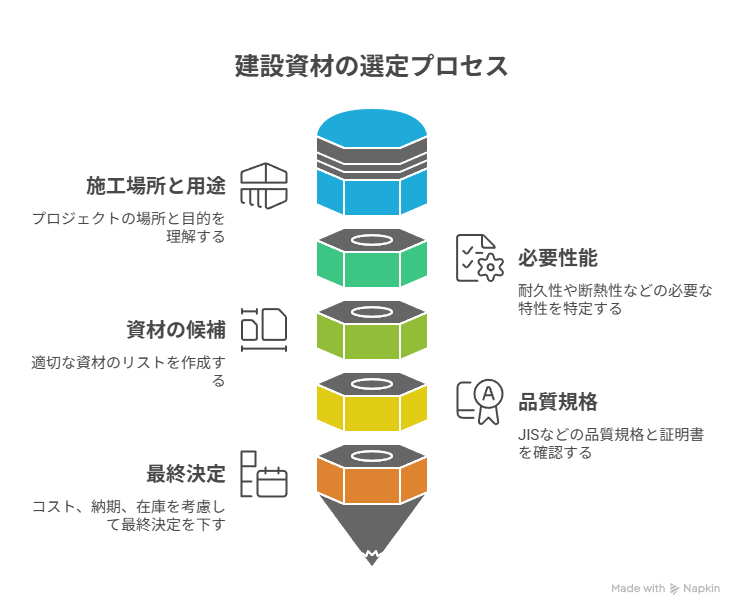

建設現場における資材選びは、「使えればよい」という感覚では通用しません。資材の特性と施工環境の相性を見極め、適正な品質・規格・価格で選定することが求められます。調達コストの最適化や施工トラブルの未然防止にもつながるため、基本となるチェックポイントを押さえておくことが重要です。

用途と環境に合った選定基準

資材は使用される目的や現場条件に応じて適正なものを選ぶ必要があります。

また、地域の気候条件や地盤状況も選定に影響を与えます。高湿度の地域では耐水性に優れた素材が求められますし、寒冷地では凍結や膨張への耐性が必要になります。

- 構造材なら:強度・耐荷重・施工性

- 仕上材なら:意匠・耐摩耗性・環境性能

- 設備資材なら:衛生性・接続性・断熱性

環境との相性を考慮することが、資材のパフォーマンスを最大化する鍵です。

品質・規格(JIS等)の確認方法

資材選びでは、JIS(日本産業規格)やISOなどの認証を取得しているかどうかの確認が重要です。これらの規格に適合していれば、一定の強度・安全性・耐久性が担保されています。

現場でよく求められる証明書や情報は以下の通りです。

JIS規格番号(例:JIS A 5371など)

- 製品仕様書(寸法、荷重、素材構成などの詳細)

- 試験報告書(耐久試験、強度試験結果)

正規の規格に準拠した製品を選ぶことで、現場トラブルや法的リスクを回避できます。

※JIS規格に関する詳細は、日本産業標準調査会のウェブサイトをご参照ください。

価格判断とトータルコストの考え方

安価な資材を選べば予算を抑えられるように見えますが、長期的に見てコスト高になるケースも少なくありません。たとえば、メンテナンス頻度が高い素材は、結果的に人件費・資材費ともに増加します。

(日本産業標準調査会のウェブサイト)

資材のコストは「購入費用+運搬+施工+維持」のトータルコストで判断する視点が必要です。加えて、在庫安定性や納期の確実性も、工期遅延を防ぐための重要なコスト要因となります。

- 単価だけで判断せず、長期的視野でのコスト評価を行う

- 短納期対応・定期供給可否を確認する

- 廃材処理や交換時の手間まで考慮する

現場スタッフの声を取り入れる

実際に資材を使うのは、現場で作業を行う施工管理者や職人です。そのため、カタログスペックだけではなく、現場での使いやすさ・扱いやすさといった実務視点を反映することが欠かせません。

- 加工しやすいか

- 搬入が容易か

- 工程に負担がかからないか

こうした“現場の声”を反映した選定が、ミスやストレスの少ない施工体制を実現します。現場と資材選定担当者との連携体制を整えることが、品質向上と効率化の両立に直結します。

資材の購入・調達の基本フロー

資材選びと同じくらい重要なのが、調達ルートと販売条件の把握です。調達の仕方によってコスト・納期・対応スピードが大きく変わり、現場進行に与える影響も無視できません。ここでは、建設資材の一般的な流通構造と、販売時に確認すべきポイントを解説します。

調達ルートと販売形態(メーカー/販売店)

建設資材の流通には主に以下の3つのパターンがあります。

- メーカー → 元請/工務店(直販)

→ 特定の大型案件や仕様限定品で採用される。価格交渉が可能だが、発注ロットが大きいケースが多い。 - メーカー → 販売代理店 → 工務店/現場

→ 一般的な流通形態。地域に根差した販売店が仲介し、小ロット対応や現場配送など柔軟なサービスを提供。 - 商社・資材センター経由

→ 多品種・複数現場向けの一括調達に強み。コスト調整がしやすく、建設会社全体での資材統制に活用される。

販売店や資材商社を通じた調達は、現場の対応力・緊急納品などに柔軟な体制があり、特に中小規模の工務店にはメリットが大きい流通経路です。

販売時の条件確認(ロット・納期・在庫対応)

資材購入時には、価格だけでなく調達条件の確認が極めて重要です。対応を誤ると、現場停滞や追加コストの発生につながります。具体的には、以下の項目をチェックする必要があります。

- 最小ロット数:少量購入が可能か、余剰在庫にならないか

- 納期:希望日に届くか/配送スケジュールは柔軟か

- 在庫対応:常時在庫があるか/品薄時の代替案があるか

- 返品・交換条件:誤発注時や破損時の対応可否

また、販売側が現場搬入の補助や段取りも行ってくれるかどうかは、作業工程の円滑化に直結するポイントです。

信頼できる調達先を選ぶには、単発の価格比較だけでなく、サポート体制・納品精度・トラブル対応力を含めた総合的な評価が求められます。

まとめ

建設資材は、見た目や価格だけで判断するものではなく、用途・品質・調達条件・地域特性を踏まえた選定が欠かせません。適切な資材を選ぶことで、施工精度や耐久性が向上し、結果として工期短縮やメンテナンスコストの削減にもつながります。さらに、地域密着の調達体制を構築することで、現場対応力や納品の安定性も高めることが可能です。施工の成功は、材料選びからすでに始まっています。

信頼できる建設資材の調達先をお探しなら、有紀機材にお任せください。

35年以上の実績と、資材販売から施工提案まで対応するワンストップ体制で、現場の課題に的確にお応えします。対応エリアでの安定供給と現場支援に強みを持つ当社にぜひご相談ください。

- 公共事業対応の建設資材を幅広く取扱

- 法面製品・コンクリート製品・鋼材など豊富な実績

- 対応エリア:和歌山全般、南大阪、奈良